Una malattia relativamente giovane (descritta per la prima volta in Giappone nel 1986) di cui nel 2015 si registravano solo 71 casi al mondo: l’aceruloplasminemia è una patologia classificata come “estremamente rara” che, secondo uno studio condotto sulla popolazione giapponese, si manifesta in un caso ogni 2 milioni di individui. Un nuovo approccio basato sulla sostituzione dell’enzima danneggiato o assente potrebbe portare a un miglioramento dei sintomi neurologici e a un possibile trattamento più efficace della patologia. A spiegarci lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista EMBO Molecular Medicine è il Dott. Alan Zanardi, dottorato presso il PhD in Medicina Molecolare dell’Università Vita-Salute San Raffaele e attualmente PostDoc Fellow presso il laboratorio di Biochimica del Proteoma diretto dal Dott. Massimo Alessio, dove la ricerca è stata condotta.

CERULOPLASMINA E ACERULOPLASMINEMIA

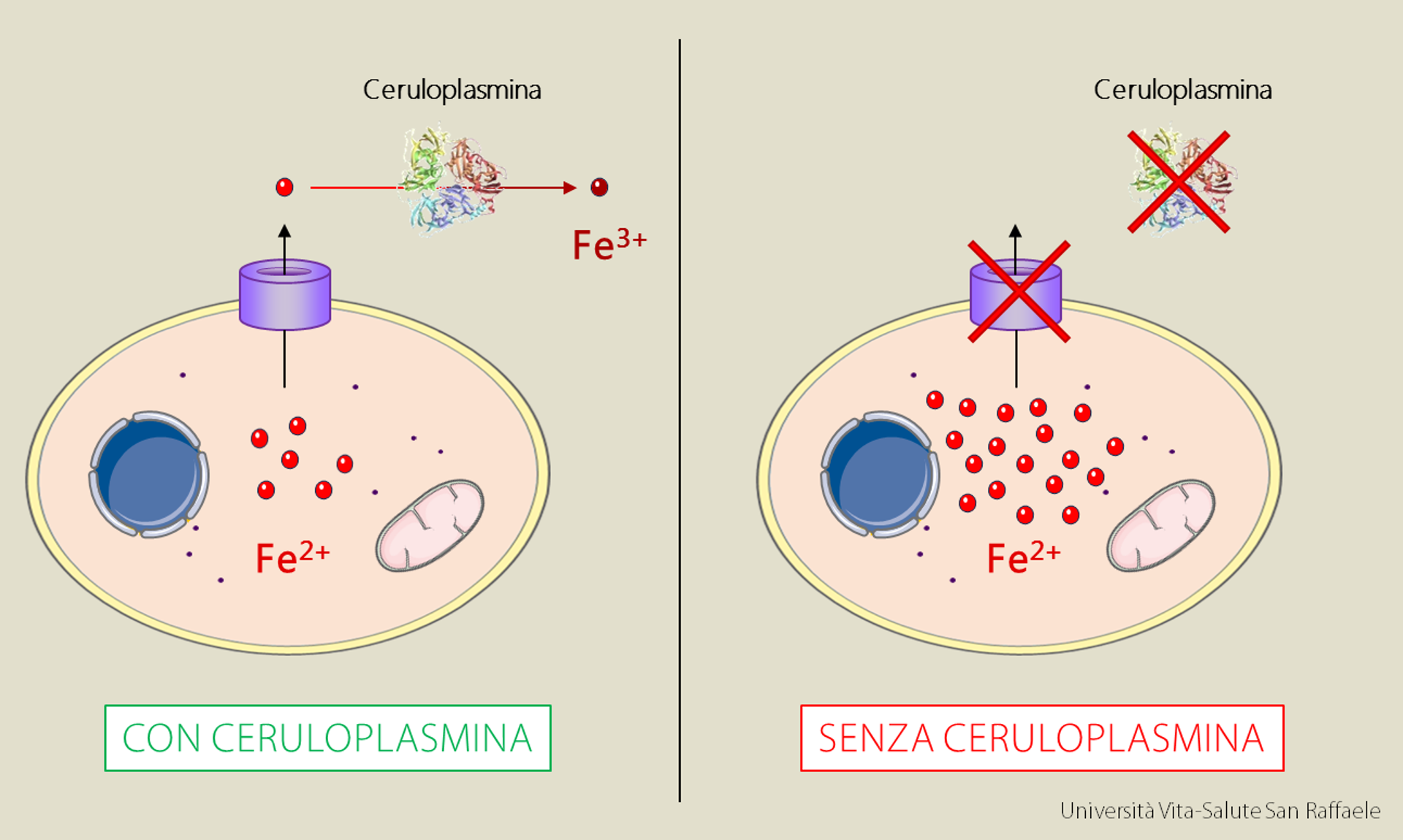

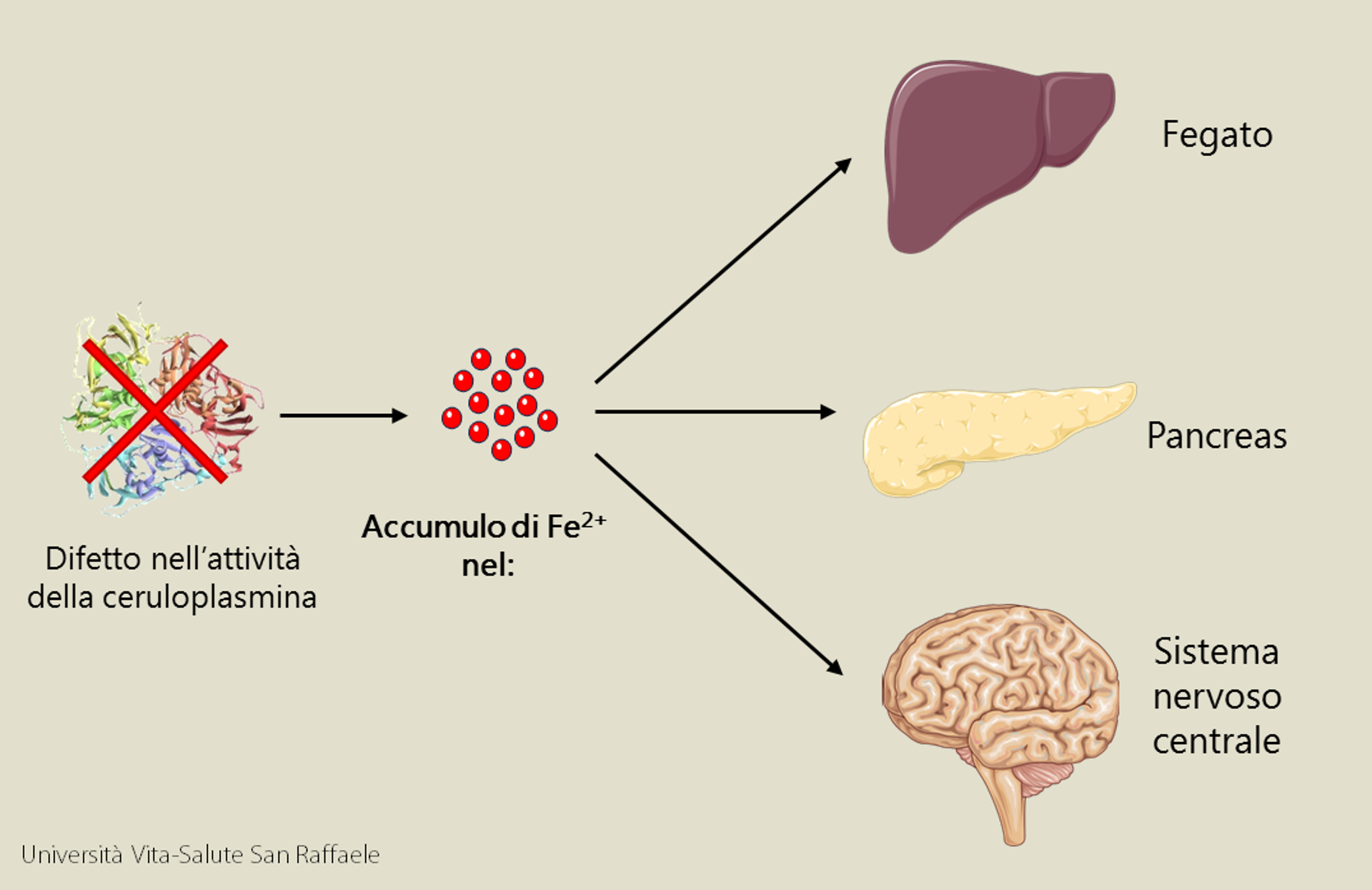

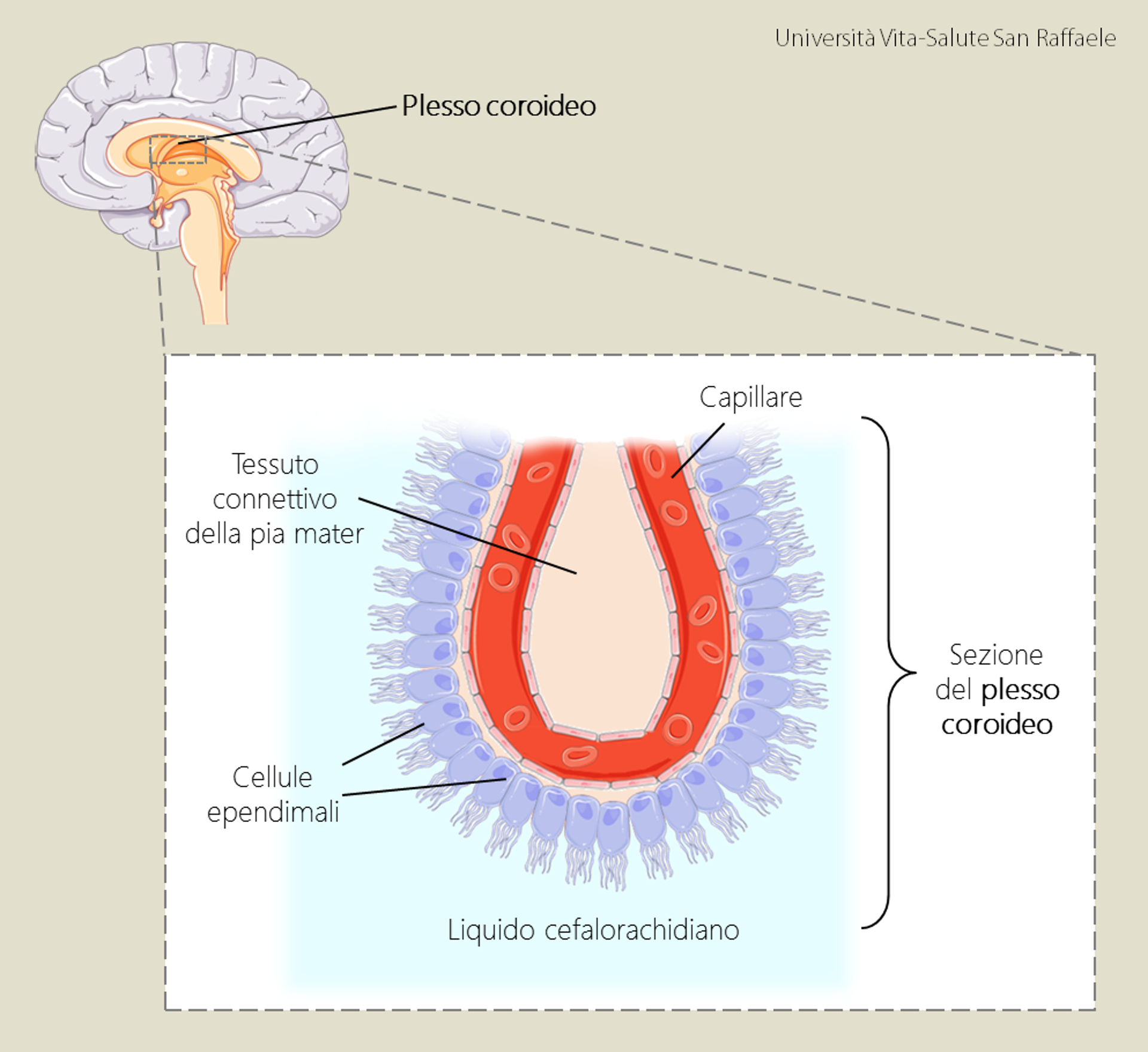

L’aceruloplasminemia è una malattia causata dalla mancanza di ceruloplasmina, una proteina prodotta dal fegato e dal sistema nervoso centrale, che la rilasciano rispettivamente nel sangue e nel fluido cefalorachidiano, il liquido che permea il sistema nervoso centrale, proteggendolo da eventuali traumi. Normalmente le cellule contengono ferro, importante per svolgere diversi compiti intracellulari, che viene scambiato con l’ambiente esterno per mantenere i livelli fisiologici. Nei soggetti sani, quando il ferro intracellulare nella sua forma ridotta (Fe2+) è in eccesso, viene rilasciato nello spazio extracellulare, e la ceruloplasmina lo converte alla sua forma ossidata (Fe3+), consentendone il riutilizzo. Nei pazienti malati, la ceruloplasmina non viene prodotta oppure perde la sua attività enzimatica: il Fe2+ non viene più fatto uscire dalla cellula e si accumula al suo interno, provocando tossicità e morte cellulare. Nei pazienti che soffrono di aceruloplasminemia si verifica un accumulo di ferro a livello di sistema nervoso centrale, fegato e pancreas; la patologia esordisce attorno ai 30-40 anni d’età con diabete e anemia (il ferro rimasto “intrappolato” all’interno delle cellule non è più disponibile per le altre cellule), cui verso i 50 anni si aggiungono sintomi neurologici che sono la conseguenza di una progressiva neurodegenerazione.

L’INTUIZIONE PER QUESTA RICERCA

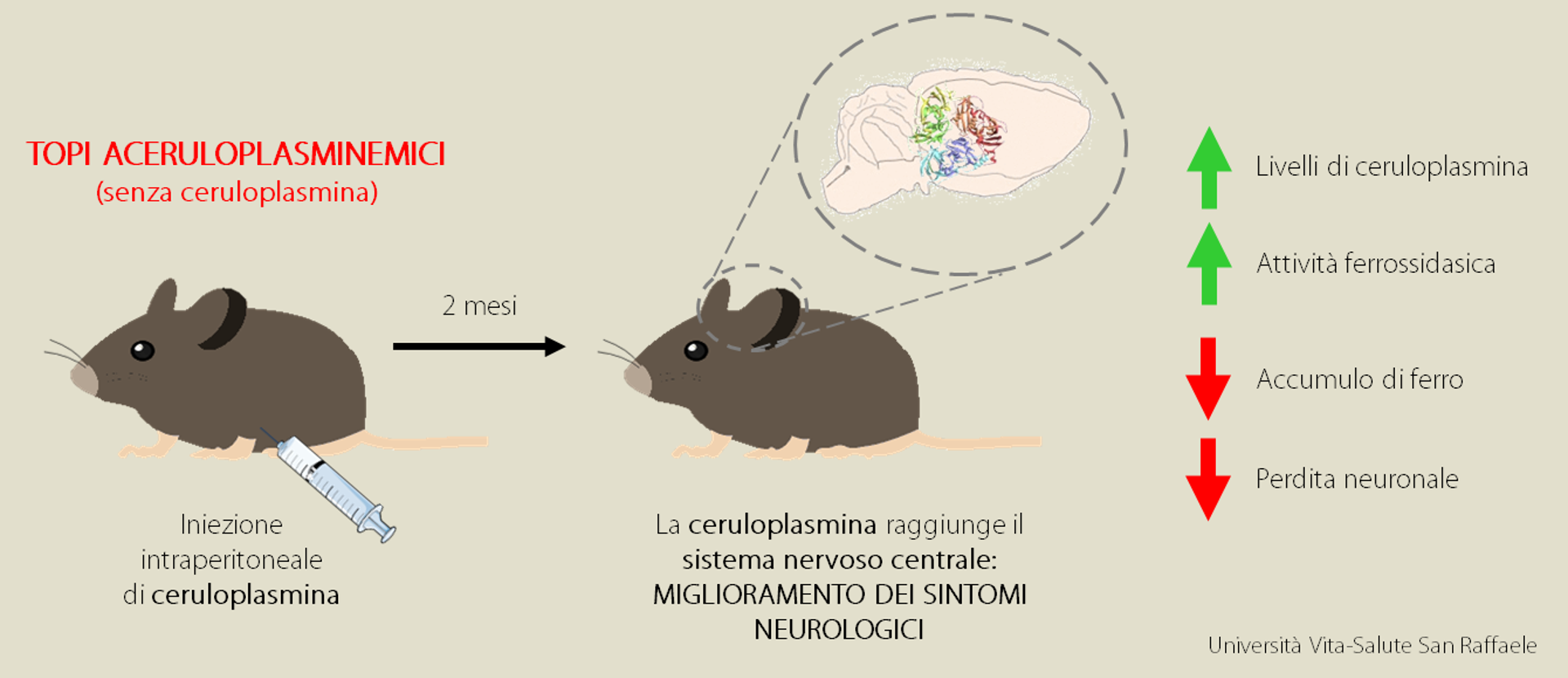

Essendo implicata nei processi di neurodegenerazione, l’assenza di attività enzimatica di ceruloplasmina è stata ampiamente studiata nell’ambito di altre patologie neurodegenerative quali Parkinson e Alzheimer. Racconta il Dott. Zanardi: “L’idea di questo studio nasce da una ricerca precedentemente pubblicata: quando iniettata nel peritoneo [la membrana che avvolge gli organi addominali e riveste le pareti dell’addome, N.d.R.] di topi aceruloplasminemici, privi cioè di ceruloplasmina, questo enzima era in grado di raggiungere il sistema nervoso centrale”.

Le terapie attuali si basano principalmente sui trattamenti ferrochelanti, che consistono nell’assunzione di farmaci che legano ed eliminano il ferro in eccesso. Questi sono parzialmente efficaci nel controllare l’accumulo di ferro a livello sistemico, ma risultano inefficaci nel trattare i sintomi neurologici, poiché i chelanti non sono in grado di entrare nel cervello. “A seguito di questa ricerca siamo stati interessati a vedere se, dopo somministrazioni ripetute, la ceruloplasmina accumulasse nel cervello, potesse mantenervi un livello stabile di presenza, e soprattutto se fosse funzionante”.

LO STUDIO DEI NOSTRI RICERCATORI

“Il nostro studio è stato effettuato su topi knock-out per la ceruloplasmina, cioè topi nei quali tale proteina è assente” spiega il Dott. Zanardi. Nella patologia umana, l’accumulo di ferro causa la perdita di neuroni dopaminergici nel cervello e neuroni di Purkinje nel cervelletto, determinando deficit di coordinazione motoria. “Prima dell’inizio del trattamento abbiamo effettuato dei test comportamentali sui topi, i quali hanno ribadito – esattamente come per la malattia umana – la presenza di deficit motori”. Ogni 5 giorni per 2 mesi i topi sono stati trattati con somministrazioni intraperitoneali di ceruloplasmina purificata. “L’idea molto semplice è quella di fare una enzyme replacement therapy: forniamo cioè la proteina mancante”.

Quali sono stati i risultati?

“I test comportamentali effettuati a due mesi dalla somministrazione di ceruloplasmina hanno provato che i topi trattati miglioravano di gran lunga le loro performance, recuperando – perlomeno parzialmente – la funzionalità motoria”. Al pari della malattia umana, nei topi aceruloplasminemici c’è una perdita di neuroni dopaminergici nel tronco encefalico e di neuroni di Purkinje nel cervelletto: a seguito del trattamento è stata promossa una sopravvivenza pressoché totale dei neuroni di Purkinje, il che può spiegare il parziale recupero motorio dei topi trattati. “Tramite analisi biochimiche abbiamo inoltre confermato che tale recupero è associato a un aumento della presenza di ceruloplasmina e della sua attività ferrosidasica, a livello del sistema nervoso”.

Nonostante la grandissima omologia, iniettare una proteina in un organismo estraneo potrebbe generare una reazione immunitaria, tuttavia: “Valutando la produzione di anticorpi contro la proteina umana, abbiamo osservato che non sono neutralizzanti, cioè riconoscono la proteina estranea, senza inattivarla”.

Continua: “Analisi istochimiche sul cervello dei topi aceruloplasminemici hanno riscontrato un forte accumulo di ferro nella zona dei plessi coroidei, la struttura che produce e secerne il liquido cefalorachidiano. L’accumulo di ferro in quest’area è giustificabile dal fatto che le cellule dei plessi coroidei sono quelle che per prime captano il ferro dal flusso sanguigno, trasportandolo all’interno del liquido cefalorachidiano. Nel nostro lavoro abbiamo dimostrato che il trattamento con ceruloplasmina fa diminuire sensibilmente l’accumulo di ferro in queste cellule, mobilizzandolo dai plessi coroidei dei topi malati e rendendolo disponibile alle altre cellule”.

Resta solo qualche incertezza circa la modalità con cui la ceruloplasmina entra nel cervello. “Poiché nei topi sani la ceruloplasmina non ha accesso al cervello, la nostra ipotesi è che nei topi malati possa entrare a causa di un danno della barriera emato-liquorale. Potrebbe trattarsi di una conseguenza della malattia: il topo è privo di ceruloplasmina, per questo si verifica un accumulo di ferro nelle cellule del plesso coroideo, che si riflette in un danno all’impermeabilità di barriera”.

QUALI PROSPETTIVE FUTURE?

Riflette infine il Dott. Zanardi: “Data la rarità della patologia è molto difficile trovare company farmaceutiche disposte ad investire per lo sviluppo di una cura efficace. In attesa di un prodotto farmaceutico, l’idea è quella di sottoporre i pazienti a una somministrazione di plasma fresco congelato [un prodotto ematico ricavato dalla porzione liquida di sangue intero che contiene tutti i fattori di coagulazione, ma privo di globuli rossi e bianchi, N.d.R.]”. La maggior parte dei pazienti residenti in Italia sono in cura presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, sotto la guida del Prof. Alberto Piperno, tra gli autori dello studio: “In collaborazione con i colleghi dell’Ospedale San Gerardo, vorremmo selezionare lotti di sangue maggiormente arricchiti di ceruloplasmina e con questi trattare i pazienti, mimando una enzyme replacement therapy provvisoria”.

Nei piani futuri ci sarebbe quello di trattare i pazienti in via preventiva, per cercare di anticipare l’insorgenza della componente neurologica della malattia: “Abbiamo già confermato che la ceruloplasmina iniettata a livello intraperitoneale raggiunge il cervello: un’idea potrebbe essere quella di effettuare una gene therapy diretta al fegato, che produce ceruloplasmina in condizioni fisiologiche. La gene therapy avrebbe due principali vantaggi: la proteina verrebbe prodotta in maniera fisiologica dal paziente, che dunque non dovrebbe iniettarsela, e auspicabilmente si risolverebbe il problema del costo, un aspetto non marginale quando si tratta di patologie così rare”.

Ti potrebbero anche interessare

Giornata Mondiale delle Malattie Rare: ma la ricerca in UniSR continua tutto l’anno

Sclerosi multipla, svolta nella ricerca: individuata una molecola che promuove la riparazione del sistema nervoso

Università Vita-Salute San Raffaele al top in Italia